삶이 행복하려면 ‘의식의 독립’이 필요하다.

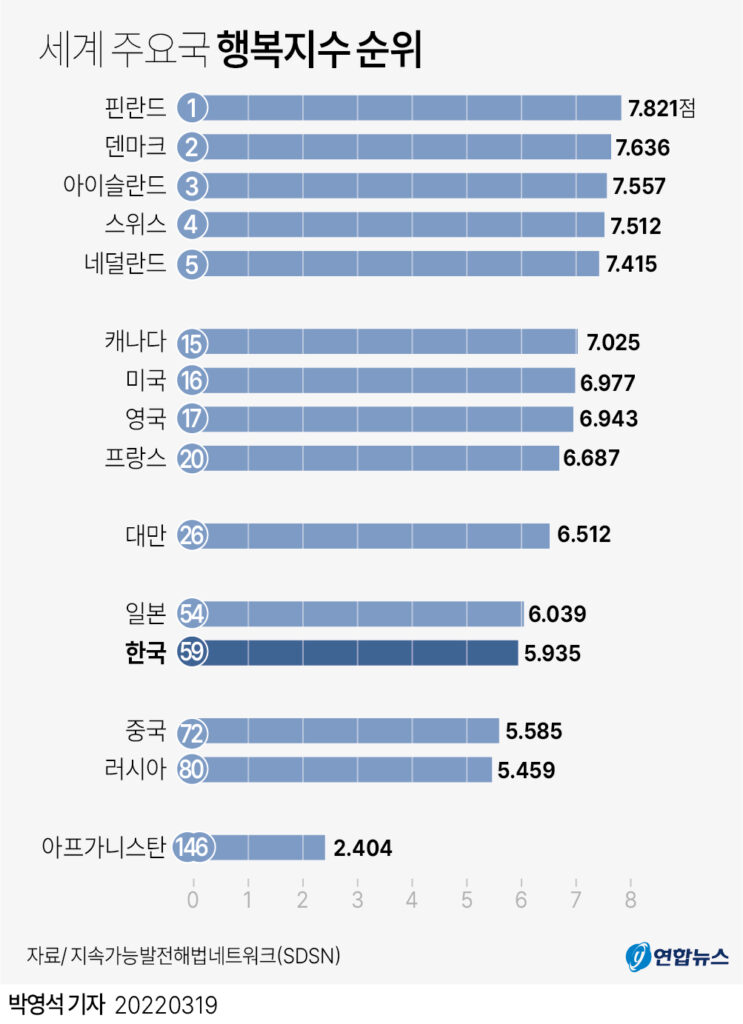

최근 발표된 *세계행복보고서(World Happiness Report)*를 보면, 한국의 삶의 만족도는 OECD 38개국 중 하위권에 머문다. 점수는 5점대 후반, OECD 평균인 6.7점보다 1점 이상 낮다. 이 격차는 단순한 통계 차이가 아니라, 사회와 개인의 내면 풍경에 존재하는 질적 차이를 보여준다.

흥미롭게도 한국은 경제력, 치안, 생활 편의, 교육 수준 등에서 세계 최상위권에 속한다. 해외에서 보면 “그 정도 조건이면 행복하지 않을 이유가 없지 않나?”라고 생각할 수도 있다. 그러나 행복은 물질과 환경만으로 결정되지 않는다. 한국 사회에는 외부 시선에 대한 과도한 민감함, 끊임없는 비교, 멈추지 않는 경쟁 의식이 깊이 자리 잡고 있다. 어린 시절부터 “남보다 나아야 한다”는 무언의 압박 속에서 자라며, 자신을 평가하는 기준이 온전히 ‘내 것’이 아니라 ‘남이 만든 잣대’가 되었다.

아카데미에서의 두 가지 풍경

나는 현재 한국콘텐츠진흥원이 후원하는 뉴콘텐츠아카데미에 다니고 있다. 이곳은 전액 무료 교육, 팀 프로젝트 지원금 500만 원, 수업일 중식비, 학기당 150만 원의 개인 교육 바우처까지 제공한다. 창작과 개발에 몰입하기에 이보다 더 좋은 조건을 찾기 어렵다. 지금은 팀 프로젝트 막바지로, 전시를 4일 앞두고 모두가 분주하다.

그런데, 그 분주함 속에서 두 가지 상반된 풍경을 목격했다.

한쪽에서는 “왜 우리 팀은 더 지원을 안 해주나?”, “저 팀은 가벽을 세웠는데 우리는 왜 안 되나?” 같은 말이 오갔다. 작은 불편과 차이도 금세 ‘공정하지 않다’는 불평으로 번졌다.

반면, 우리 팀은 주어진 조건에 감사하며 진행했다. 부족한 부분은 창의적으로 해결했고, 일정은 순조롭게 흘렀다.

이 차이는 단순히 ‘긍정적인 사람’과 ‘부정적인 사람’의 성격 차이가 아니다. 같은 환경에서도 의식의 방향이 다르면 결과가 완전히 달라진다는 것을 보여준다. 불평과 비교에 초점을 맞추면, 기회마저 불만의 이유로 변한다. 반대로 감사와 유연함을 선택하면, 제한된 조건 속에서도 성장과 만족을 누릴 수 있다.

북유럽과 한국의 행복 격차

행복도 1, 2위를 다투는 핀란드와 덴마크는 우리 나라와 어떤 점이 다를까?

북유럽 사회의 사람들은 타인의 잣대로 자신을 재지 않는다. 개인주의가 강하다고 하지만, 그것은 무관심이 아니라 ‘서로의 선택과 경계를 존중하는 태도’에 가깝다. 복지와 제도적 신뢰가 이를 뒷받침하며, 타인의 시선에 휘둘리지 않는 심리적 안정감을 제공한다.

OECD 국가 행복도 비교 (2024년 기준)

| 국가 | 행복 점수 | 특징 |

| 핀란드 | 7.8 | 강한 사회적 신뢰, 비교하지 않는 문화 |

| 덴마크 | 7.6 | 높은 복지, 개인의 자율성 존중 |

| 한국 | 5.8 | 경쟁 중심 사회, 외부 시선 의식 |

한국은 집단주의 문화 속에서 ‘내가 어디에 위치해 있는가’가 삶의 중요한 척도가 된다. 그러나 이 기준은 언제나 타인과의 상대적 위치에 의존한다. 결과적으로 나보다 잘난 사람이 나타나면 불행해지고, 못한 사람을 보면 잠시 안도하다가 다시 불안해진다.

직업과 성과의 잣대에서 벗어나기

직업에 귀천이 있는 대한민국

이 비교 문화는 직업에 대한 시선에서도 뚜렷하게 나타난다. 한국에서는 직업이 곧 ‘사람의 가치’를 대표하는 듯 여겨진다. 의사는 존중받고, 청소부는 그렇지 못한 사회적 분위기—그러나 북유럽에서는 직업이 사람의 인격적 가치를 평가하는 기준이 아니다. 청소부든 의사든, 그 사람은 누군가의 가족이고, 한 명의 소중한 개인으로 존중받는다. 이런 사회적 인식 차이가 행복의 격차로 이어진다.

의식의 독립이라는 해답

결국 필요한 것은 의식의 독립이다.

의식의 독립이란, 타인의 평가와 사회적 비교의 굴레에서 벗어나 ‘나의 기준’으로 살아가는 힘이다. 환경이 바뀌지 않아도, 의식을 독립시키면 삶의 질은 확연히 달라진다.

불평 대신 감사, 비교 대신 존중, 경쟁 대신 협력—이것이 의식 독립의 첫걸음이다.

아카데미에서의 이번 경험은 이를 확실히 보여줬다. 같은 공간과 같은 과제를 부여받아도, 의식의 방향이 다른 사람들은 결과물은 어떨지 몰라도 개인의 정신적 건강이나 행복에는 전혀 다른 결과를 만들어낸다. 행복은 외부가 주는 것이 아니라, 내가 선택하는 것이다.

삶이 행복하려면, 환경을 완벽하게 만드는 것보다 먼저 해야 할 일이 있다.

그것은 내 의식을 독립시키는 것이다. 비교의 굴레에서 벗어나, 나답게 살아가는 것. 직업이나 성과로 사람의 가치를 재는 편견에서 벗어나, 모든 개인을 있는 그대로 존중하는 것. 그 선택이야말로 경쟁과 비교의 소용돌이 속에서도 나를 지켜주는 가장 확실한 방법이다.